El estuchillo

Preludio. Este relato fue escrito como pequeño homenaje a todos aquellos que, sin tener diplomas de titulación oficial, se dedicaban en sus ratos libres al sano quehacer de cooperar (casi de tapadillo) con la plantilla médica local en el intento de paliar los ocasionales andancios y otros puntuales arrechuchos. Empleaban para ello todo su buen hacer y la pericia aprendida en la escuela de la vida, en la facultad de la imperiosa necesidad o en la universidad de la tradición higiénico-sanitaria heredada de las generaciones anteriores.

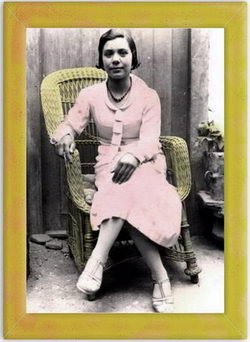

Como cabeza visible de este sector de diletantes esculapios y expertos sanadores pondré a ASUNCIÓN MEDINA RODRÍGUEZ (nuestra Sunción Seguirilla): diligente, técnica, abnegada, servicial practicante de las curas y del acicular arte, oficiante experta de los trajines que posibilitaban el acceso a las maluras por vía parenteral y amiga benefactora de mi familia: léase Tomás Valencia y su larga enfermedad (entre otras lealtades).

"El estuchillo"

Era plateado, alargado, amañaíto e inquietante. A mí siempre se me antojó que era la cajita metálica ideal para contener una barra de chicle Bazooka, de aquél que se compraba en la tienda de Juan Herrera o en la de Castellano, y no que sirviera para albergar en su interior un diabólico artefacto diseñado para mortificar a los pobres cristianos.

Estuvo con nosotros mucho tiempo, nos acompañó -sobre todo- en la época de las enfermedades infantiles, luego desapareció de la vida doméstica arrinconado, tal vez, por nuestra saludable robustez juvenil en alianza con las innovaciones del voraz progreso. Reposará seguramente (tengo que averiguarlo) en alguna gaveta, en el fondo de un cajón o en cualquier recoveco de la cómoda antigua de mi madre.

Los veloces avances en el campo de la medicina y de la profilaxis han dejado atrás la antigua funcionalidad y eficacia del artilugio que ahora evoco; antes eran utensilios únicos que se evitaba estropear o romper, actualmente se compran por docenas y cuando se usan no se guardan, se inutilizan o se tiran a la basura. También ha quedado desfasado el ritual que su uso conllevaba. Hoy en día todo es más frío, pulcro y aséptico (gracias a Dios). Apenas hay ceremonias previas, el trabajo es rápido y sencillo: en lo que Barrabás se restriega un ojo se termina la rutinaria operación, no te da tiempo ni de mentalizarte.

Los veloces avances en el campo de la medicina y de la profilaxis han dejado atrás la antigua funcionalidad y eficacia del artilugio que ahora evoco; antes eran utensilios únicos que se evitaba estropear o romper, actualmente se compran por docenas y cuando se usan no se guardan, se inutilizan o se tiran a la basura. También ha quedado desfasado el ritual que su uso conllevaba. Hoy en día todo es más frío, pulcro y aséptico (gracias a Dios). Apenas hay ceremonias previas, el trabajo es rápido y sencillo: en lo que Barrabás se restriega un ojo se termina la rutinaria operación, no te da tiempo ni de mentalizarte.

Había expertos en todos los barrios de La Aldea; en Los Llanos ejercía Dominguita Sosa (tía de Baudilia). En mi casa era mi progenitor quien oficiaba de solemnidad usando el maléfico y dañino chisme con una contundencia devastadora e intentando, al mismo tiempo, apaciguamos para que participáramos de la liturgia (nunca pudo conseguido).

En aquellos momentos, quisieras o no, tenías que compartir el ceremonial y tu estómago se te iba aquellando poco a poco. Todavía puedo recordar el acre tufillo que despedía el rejodíngano trasto cuando lo sacaban de su escondrijo. Le tenía tanto respeto e inquina que, por todos los medios, evitaba mirarlo, tanto en su tiempo de reposo como en sus crueles intervenciones periódicas.

El protocolo, como decía, corría a cargo de mi padre. Se lavaba las manos. Vertía alcohol sobre ellas y sus correspondientes callos. Disponía el estuchillo sobre la mesa o encima del poyo de la cocina. Abría cuidadosamente el metálico continente y sacaba de él su contenido de tres piezas: vidrio transparente y punzante metal. Justo en esa parte del acto, se te empezaba a poner un remolino en el cuerpo, precisamente allí donde se iría a posar el adminículo fatal.

A continuación, introducía los fatídicos tres elementos en agua hirviente durante unos minutos (tregua para ti). Los sacaba de allí usando el que flotaba para engarzar los otros dos; humeaban, pero el machacante ni siquiera se soplaba los dedos, parecía dominar su actuación hasta ese grado de control. Probaba entonces las partes del instrumental, su ajuste, su deslizamiento, su solidez, su limpieza y... armada estaba ya aquella cosa tan requetefea: la jeringuilla de las inyecciones.

Uno atisbaba, de raspafilón, todas esas operaciones sintiendo en el cuerpo el aceleramiento del corazón y el centrifugado del remolino culero. A mí, personalmente, me solían estremecer los algodones manchados de sangre descolorida que protegían a los citados componentes en el fondo del dichoso estuchillo.

En el aire y en toda la casa flotaba un tenue olor a medicinas, reinaba un espeso silencio y se entrecruzaban muchas miradas. Retengo todavía en mi memoria el aspecto de los ojos agrandados por la preocupación-miedo de mis hermanas pequeñas y el aroma, muy peculiar, que tenía el tapón de goma de las botellillas que contenían los específicos, tapón que la aguja perforaba ahondando en él como presagio de lo que acontecería luego en tus queridas y apretadas nalgas.

Cogía mi padre el serruchillo, raspaba el cuello del botellín de suero, hacía saltar por presión su capuchón y aspiraba el contenido. Mezclaba el líquido con los polvos medicinales de la botellita agitando todo con maestría. Observaba la mixtura y su punto. Introducía la mezcla en la jeringa llenando la cámara. Con el émbolo, empujaba apuntando hacia el techo y afloraba en la aguja una gota del elixir medicinal. Le daba una trompetilla al extremo superior de la jeringa y hacía alumbrar otra gota. Cogía el algodón previamente empapado de alcohol y... te miraba fijamente. Sus dos manos -tan cariñosas siempre- estaban ahora ocupadas con aquellos artefactos que, a su pesar, iba a emplear teniendo que producirte algún daño (amor-dolor: una mala combinación para él).

La tensión, el esfuerzo por no llorar, el fechado de ojos y de toda sensibilidad hacían que la mortificación final fuera más corta; el practicante, de buena praxis, también cooperaba usando su rapidez y las consabidas frases:- ¡Ya está, ya está! ¿Ves que no fue nada? Entonces, tú aflojabas, bajabas la guardia y... te bebías los lagrimones.

Luego, vuelta otra vez al rito: despiece, lavado, secado, acomodación y tapado del hermético estuche. Uno, ya con el olor de la inyección en la boca y más aliviado, miraba de soslaire como desaparecía la agujota al cerrarse la tapilla y, aquello volvía a parecerte ideal para guardar una barra entera del famoso chicle Bazooka (que Dios haya).

Todo se escondía, se guardaba apartándolo de la vista. Mi contrariado padre se lavaba las manos y comíamos (casi siempre la tortura curativa era antes del almuerzo). Volvían los ruidos, las voces y el tamaño normal en los ojos de las chicas. Tú metías la cabeza en el plato entre mohíno por la damnificación y avergonzado por haber llorado (un pisco). La madre servía el condumio dejando caer sutilmente varias frasecitas de consuelo y atajaba, si era preciso, las solapadas risas de las hermanas mayores, esgrimiendo para eso su procerosa presencia y sus justicieros molleros.

El oficiante cooperaba también con la matrona en la labor de apoyar al dolido y de frenar las burlas: él usaba un enérgico carraspeo y una intensa mirada penetrante. Recuerdo claramente que si se le pegaba alguna inyección- teniendo que pinchar dos y hasta tres veces- se enfadaba muchísimo consigo mismo y acababa mascullando maldiciones, echándole pétimas a la estreptomicina del doctor Waksman, nombrando a la madre que parió a Penete y cagándose en el Diablo Cabrón.

16 comentarios

Jesús Melián Martín -

Enrique el del huerto -

Un saludo de hortelano a hortelano. Memorias.

Manuel Reyna -

Como tú, tengo recuerdos olfativos y me han venido a la memoria imágenes y un olor a alcohol tremendo.

Cuando era muy chico, un rabujo, me las ponía una prima de mi padre que era enfermera. Luego era el practicante, pero el ritual y el dolor era el mismo jejeje...

Ya no recordaba el serruchito, que guardaba junto a lo tarros vacíos con su tapa de goma pinchada.

Gracias por traernos a la memoria tantos recuerdos.

Un abrazo de Manuel el del huerto

Enrique Medina de Corazón -

Enrique el de Luis, el de Panchito el del Sindicato -

La Sociedad tiende a fagocitar, y eliminar por el correspondiente conducto, todo aquello que le impide progresar en su perfeccionamiento.

Marisa-Luisa, nadie nos puede inocular(vía parenteral o no)con lo que no comulgamos. También debemos estar atentos y controlar cómo se forma a los que, sin defensas, pudieran ser ma-ni-pu-la-dos.

Memorias tantas de un amigo.

Mª Luisa Quintana Hdez -

Un saludo

Mª Luisa Quintana Hdez -

Augusto Bona Fide -

(como dicen que vamos a volver al latín...)

José Saavedra -

Enrique García Valencia -

José Saavedra -

Olga Vega -

Enrique García Valencia -

Dices que casi te duele al recordarlo, yo como soy más "goleor" digo que casi me huele al recordarlo, tengo mucha memoria olfativa.

Besos y memorias tantas.

Arteara -

"El tiempo es nuestro mejor amigo y el que mejor que nadie nos enseña la sabiduría del silencio".

Mary Luz -

Cada vez que leo un relato tuyo me traslado a mi infancia y recuerdo; estoy convencida de que me viene mejor esta terapia que ir al psicólogo. Gracias Enrique.

Enrique el de Luis García Vega -

Mi padre (gran devoto de la chiquillería) sufría cada vez que tenía que actuar " a la fuerza" en esta banda de impacientes pacientes desalados por el pavor a los pinchazos.

Con el tiempo se les pasaban las maluras y la tirria al torturador y... Luis volvía a ganárselos con alguna guspata o gracia