LA RAMA. Atmene Acorán

Introito. Donde años más tarde se edificaría la mole del almacén de Pepito Franco Aquel, en Los Llanos, existió hace bastante tiempo (casi cinco décadas) una montañeta de piedras con una altura respetable y parecida a una pirámide que, los habitantes del entorno, llamábamos indistintamente el Monturrio o el Majano.

A mí siempre se me antojó que aquellas grandes lajas, bolones y toscas mal colocadas eran los restos de alguna construcción aborigen, lo que quedaba de una magnífica edificación que los antiguos erigieron y usaron, muchos siglos atrás, para efectuar ceremonias de orden religioso o social. Su estado ruinoso e informe, el que llegamos a conocer, sería el resultado del esquilmo como cantera y el de los sacrílegos desmanes posteriores a la conquista por parte de los colonos cristianos.

Para nosotros, la chiquillería de los años cincuenta, era un lugar entrañablemente familiar que daba mucho de sí; allí intentábamos aplacar nuestra insaciable sed de juego y, por supuesto, conseguir muchas y distintas versiones de una misma cosa: divertimiento.

También funcionaba como escondrijo, refugio, campo de batalla, solar de reunión, otero...

Una vez al año, al final del verano -por las fiestas del pueblo- era usado como atalaya salvadora que nos protegía de los efectos secundarios que la batahola de La Rama (generada por sus fieles danzarines) y el acoso de los gigantescos muñecos podía producir en nuestras aterradas mentes infantiles, poco iniciadas aún (por la edad) en el significado popular de los ritos y en sus arcanos, e ignorantes -casi del todo- del porqué y del paraqué de aquel nervioso frenesí que se manifestaba sobre los ya iniciados.

¡ Atmene Acorán !

Nicolás Malena había descargado de su mula la rama de pino, recién cogida aquella misma madrugada, depositándola en el domicilio de su parienta Marinita Delgado. Era la segunda carga que traía desde las zonas más próximas del pinar de Linagua. Reposaría en la azotea hasta la llegada de las primeras horas de la tarde de aquel caluroso día de fiesta, entonces, a petición de los excitados bailadores, exhalaría todo su aroma de monte al ser entregada a los devotos rameros congregados frente a la casa que la custodiaba, en plena calle y ocupando los primeros escalones del Monturrio.

Almorzamos temprano convocados por los ricos olores de la carne de hila mechada y por nuestra propia jiribilla; vivimos en el centro del rebotallo, tenemos pesetillas para gastar, y queremos estar preparados para los acontecimientos de la tarde que comienza: grupos bullangueros que pasan, parrandas que furrunguean, forasteros invitados al jolgorio, Pipo tocando la cornetilla de los helados, tiendas abiertas, el aire lleno de alegría...

Suenan los voladores (ahora con más insistencia), ladran y gimen la mayoría de los perros de la vecindad. Podemos oír la música acercándose, ya está llegando. Para sentirnos más seguros, mi hermana y yo subimos al Majano ayudándonos mutuamente; atajo el latido del corazón presionando con fuerza mi mano libre contra el pecho. Vemos los casparros del Almacén de los Picos hirviendo por el calor e intuimos que sus puertas verdes se van abriendo para dar paso al motivo del miedo de todos los familios: las papagüevas.

Nos invade gente de otros barrios que baila frenéticamente con las estridentes tonadas del grupo musical. Se mezclan los olores del sudor humano, de la pinocha pisada, del ron de caña en garrafón y de otros aromas indescifrables en un champurriado embriagador que va conduciendo lentamente a la masa danzante hacia el paroxismo del relajo adulto.

Tenemos que trepar algo más en el Monturrio porque nos persiguen los feos cabezones y, aunque vemos los pies y la cara de algún allegado o conocido emperrado en darnos la broma, gritamos sin podernos contener mientras escalamos a trompicones hasta la cúspide para regocijo de aquellos rejodínganos desalmados (y pa mi gusto, un pisquito ajumaos).

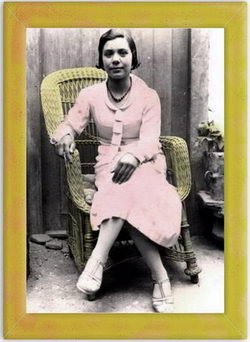

Abajo, en una de las puertas de nuestra vivienda familiar, mis hermanas más chicas pugnan por esconderse (y mirar) tirando de las naguas canelas de mi abuela Pepa, ella tose sofocada por la risa mientras se apoya en su caña; nosotros, mi hermana Digna y yo, bailamos seguros nuestra propia rama en lo más alto del montañón. A pie de calle, una multitud eufórica agita los gajos de pino sobre sus cabezas y, poco a poco, se va alejando hacia El Barrio siguiendo el popurrí hipnótico de la Banda Municipal de La Aldea.

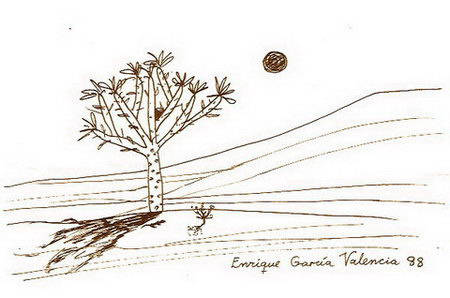

La procesión con las harimaguadas al frente, orladas sus cabezas con cintillas verdes de cuero de baifo, bajó ceremonialmente desde la Cueva Sagrada del Mediodía portando las ofrendas rituales. Sus cánticos religiosos se dejaban oír por el amplio valle de Artevirgo inundando de paz a la mayoría de los habitantes. La comitiva cruzó el barranco, bordeó su ribera entre los pinillos enanos del Barranquillo Sacro, hizo acopio del ramaje de aquellos venerados árboles y llegó, exultante de fe, a los pies de la pirámide escalonada del llano donde, mi hermana Ditma y yo rodeados de cientos de seguidores devotos, esperábamos expectantes desde muy temprano, desde que los tibios rayos de Magec despuntaron entre los roques sagrados de Tejeda.

La comitiva subió al almogarén por una escalera de piedra que asciende entre las siete plataformas decrecientes de aquel lugar dedicado al culto y construido, más por el fervor de nuestros antecesores que por la fuerza humana de sus brazos. Los gánigos, rebosantes de venerables presentes, fueron depositados en la cima del Gran Túmulo cerca de las sepulturas de los guaires, alrededor del círculo solar que contenía el fuego consagrado en su interior, substitutivo del sol y que simboliza el calor de la vida, de la luz de los días que, a partir de esas fechas, comenzarían a menguar.

Acabada la liturgia, justo después de la bendición a los reunidos, se desató la algarabía general en la congregación. Los refrenados sentimientos fueron liberados de sus endebles ataduras. Durante bastante tiempo se dio rienda suelta a la otra parte de los rituales y, bailando entre el agitar de los ramajes de pino, la multitud giraba alrededor del lugar al compás de las canciones ancestrales, ajena a una música casi ahogada y guiada por la fuerte percusión de los más variados objetos.

Los guerreros, la mayoría ebrios ya de charcequén, de sol y de vanidad, agitan sus musculosos cuerpos batiendo sus añepas y amodagas contra sus poderosos pechos. Algunos, de nuestra familia o clan, intentan darnos sus bromas con sus añagazas preferidas, fingiendo atacarnos. Me agarro con fuerza a la mano de mi hermana y trepamos varias gradas del Monturrio, situándonos en un lugar más seguro.

Las mujeres, cerca del paroxismo nervioso, chillan con fuerza sus ajijidos de excitación placentera y, mientras giran locamente, cogen con fuerza el vuelo de sus recios tamarcos. Todo está revuelto y regado de olorosa pinocha que rivaliza con el acre olor del sudor de los danzarines más desenfrenados. Sobre la barahúnda humana flota otro ronco rumor acompasado -compendio de todos los diferentes sonidos emitidos- que induce al trance a los más sensibles. Los ancianos, con cara de añoranza, protegen a los más pequeños y apaciguan como pueden sus temores infantiles.

Los creyentes, danzantes o no, seguimos las evoluciones de las sacerdotisas y esperamos ansiosos la señal de partida hacia la costa. Allí, cerca del Roque Negro, batiremos con fuerza las ramas contra el agua salada, y en ese mismo lugar las dejaremos como postrer ofrenda flotando su última coreografía sobre las olas del mar.

Mientras tanto, aquí arriba, en esta planicie del ancho valle, quedará la hoguera ceremonial prendida en la cima del Majano, la cual será custodiada por las servidoras de Acorán hasta que la beneficiosa lluvia llegue vivificándolo todo...

Enrayco García Valencia, La Aldea / 2007

Los veloces avances en el campo de la medicina y de la profilaxis han dejado atrás la antigua funcionalidad y eficacia del artilugio que ahora evoco; antes eran utensilios únicos que se evitaba estropear o romper, actualmente se compran por docenas y cuando se usan no se guardan, se inutilizan o se tiran a la basura. También ha quedado desfasado el ritual que su uso conllevaba. Hoy en día todo es más frío, pulcro y aséptico (gracias a Dios). Apenas hay ceremonias previas, el trabajo es rápido y sencillo: en lo que Barrabás se restriega un ojo se termina la rutinaria operación, no te da tiempo ni de mentalizarte.

Los veloces avances en el campo de la medicina y de la profilaxis han dejado atrás la antigua funcionalidad y eficacia del artilugio que ahora evoco; antes eran utensilios únicos que se evitaba estropear o romper, actualmente se compran por docenas y cuando se usan no se guardan, se inutilizan o se tiran a la basura. También ha quedado desfasado el ritual que su uso conllevaba. Hoy en día todo es más frío, pulcro y aséptico (gracias a Dios). Apenas hay ceremonias previas, el trabajo es rápido y sencillo: en lo que Barrabás se restriega un ojo se termina la rutinaria operación, no te da tiempo ni de mentalizarte.